外国人在留資格の特定技能職種に運転手が追加されることが検討されています。

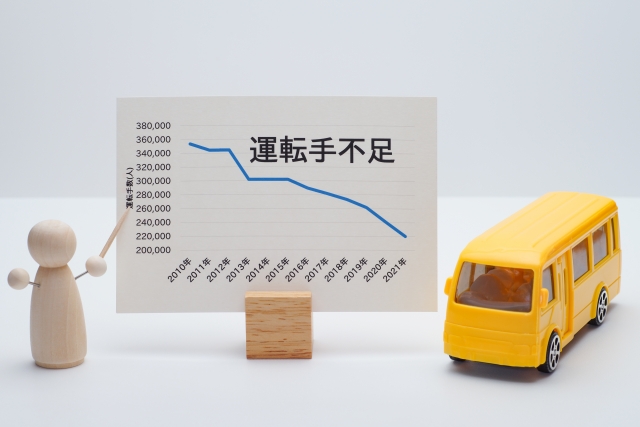

2025年現在、運送業界全体が人手不足に直面しており、運送業やタクシー業界、貨物運送業など幅広い業種で対応が急がれています。

このような背景のもと、特定技能「運転手」の追加により、今後は外国人運転者の登録が進み、運転者としての雇用が増加することが予想されます。

特に、貨物自動車運送事業や一般貸切旅客自動車運送事業など、多様な形態の業務において人材の確保が重要になってきます。

外国人の受け入れに際しては、在留資格の認定や必要な書類の提出、研修体制の整備が求められます。

企業側は、雇用前の研修や受入れ体制の構築に加え、日本語能力試験への対応や職場環境の改善など、多角的な準備が必要です。

また、人手不足の解消だけでなく、安全運行のための運行管理者の配置や、労働時間に関する法令の遵守など、安心して働ける環境の整備も重要視されています。

そこで本記事では、外国人ドライバーの雇用に必要な外国人在留資格や運用に関するポイント、具体的な雇用方法などについて、詳細に解説します。

外国人在留資格の特定技能職種とは?

特定技能職種とは、人手が足りない分野で活躍する外国人労働者に対して与える在留資格です。

現在、日本国内では特に運送業や建設業、介護業界などを中心に、深刻な人手不足が続いており、労働力を安定的に確保することが大きな課題となっています。

この特定技能制度は、日本が直面する構造的な労働力不足を補うために2019年から導入されました。制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられており、それぞれで在留期間や技能レベル、家族の帯同可否などの条件が異なります。

2025年現在では、特定技能制度の活用が拡大しており、新たに運転者やタクシー乗務員などの職種の追加も検討されるなど、さらなる見直しが進められています。

特定技能制度を活用する際には、外国人の登録や認定に必要な書類の準備が求められるほか、受け入れる事業者側の体制整備や、研修・指導体制の構築も重要です。

以下では、特定技能1号と2号の内容について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

参考:法務省「特定機能ガイドブック」

特定技能1号

特定技能1号は、日本で労働者が不足している12の産業分野で外国人が働くための在留資格です。

対象となる産業は、ビルクリーニングや農業、宿泊業など、日常生活やインフラの維持に関わる重要な業務が多く含まれています。

12の分野は下記のとおりです。

①介護

②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設

⑤造船・船用工業

⑥自動車整備

⑦航空

⑧宿泊

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業

特定技能1号のポイントについて、以下の表で紹介します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1号の資格を得た外国人労働者は、1年、6か月または4か月ごとの更新によって、最大5年間日本に在留することができます。

ただし、特定技能1号の在留では、永住権の取得や家族の帯同が認められていないため、長期的な生活には制限があります。

また、受け入れ企業は、在留資格の要件を満たすために、事前の研修や職場環境の整備、労働時間の管理といった対応が求められます。

特定技能2号

特定技能2号は、日本で高度な技能が必要とされる職種に就くための在留資格です。

2023年には制度改正が行われ、対象分野が建設業や造船業などの2業種から、より広範囲に拡大されました。

対象となる11の分野は以下の通りです。

①ビルクリーニング

②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

③建設

④造船・船用工業

⑤自動車整備

⑥航空

⑦宿泊

⑧農業

⑨漁業

⑩飲食料品製造業

⑪外食業

特定技能2号のポイントについて、以下の表で紹介します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この制度では、第二種運転免許が必要な業務や、運行管理に関わる職種など、高い専門性が求められるケースが多く、今後は貨物自動車運送事業などでも導入が検討される可能性があります。

また、2号では在留期間の制限がなく、条件をクリアすれば将来的に永住権の取得が可能となるため、外国人にとっても魅力的な制度とされています。

ただし、3年、1年または6か月ごとの更新が必要です。

「介護」分野は別の移行先が存在するため、特定技能2号の対象からは除外されています。

運転手が追加されたことで何が変わる??

特定技能に「運転手」の職種が追加されることで、外国人労働者の受け入れが拡大すると期待されています。

現在、運送業界をはじめとした多くの分野で人手不足が深刻化しており、この制度改正は国内の物流や交通インフラを支える一手として注目されています。

ここでは、特定技能に運転手が追加されることで、日本の運輸業界やタクシー業界などにどのような変化が起こるのかを解説していきます。

外国人在留資格を持つ運転手が誕生する

「運転手」が特定技能に追加されることにより、外国人が運転業務に従事するという新たな選択肢が加わります。

これまで外国人が運転業務に就くための在留資格がなく、自動車運送事業などへの就労は現実的に困難でした。

今後は特定技能によって外国人運転者の登録が可能となり、貨物輸送や一般貸切旅客自動車運送事業などでも雇用の門戸が開かれる見込みです。

これにより国内外の業者がより柔軟に人材を確保できるようになり、多様性のある職場環境の実現にもつながります。

また、外国人を受け入れるにあたり企業は受入れ体制を整備し、必要な研修や日本語教育を行うことで外国人労働者との信頼関係を築いていくことが求められます。

運転手不足が解消できる

外国人運転手の受け入れ拡大によって、慢性的なドライバー不足の問題が緩和されると期待されています。

2024年問題では、働き方改革関連法の影響により労働時間の短縮が進み、トラックドライバーの確保が大きな課題となっていました。

こうした背景から、特定技能外国人の雇用が進めば一定の知識と技能を持った人材が即戦力として業界に加わることになり、運行体制の維持にもつながります。

とくに貨物の輸送が滞るとサプライチェーン全体に影響を及ぼすため、外国人運転手の雇用は国の安定的な物流を支える重要な対策といえるでしょう。

観光バスで外国人を受け入れやすくなる

外国人運転手の増加は、観光バス業界にもポジティブな変化をもたらす可能性があります。

日本には外国人観光客が増加しており、言語対応のニーズが高まっています。

なかでも、バス運行事業者は通訳ガイドの確保や多言語対応に課題を抱えてきました。

外国人運転手が観光バス業務に従事すれば、外国語(例:英語やベトナム語など)に対応できる乗務員として活躍することが可能です。

これは、外国人観光客にとっても安心感を与え、サービスの質向上にもつながります。

このように、インバウンド需要の増加に合わせて、国際交流や地域経済の活性化にも貢献する可能性が高まっています。

海外進出しやすくなる

外国人運転手の雇用が進むことで、日本企業が将来的に海外展開しやすくなる効果も見込まれます。

母国に帰国した元従業員が日本の交通事業やサービスを理解したうえで、現地での運営や拠点づくりを支援できるようになるからです。

とくに技能実習制度や特定技能制度を通じて日本での実績を積んだ外国人は、日本企業の価値観や安全基準を理解しており、現地での架け橋となることが期待されています。

外国人運転手の割合はどのくらい?

外国人が日本で運転手として働くには、多くの法的条件や制度上の制約があります。

ここでは外国人運転手の実際の割合や、就労が難しい理由、今後の見通しについて詳しく見ていきましょう。

外国人運転手の割合

厚生労働省の調査によると、日本で働く外国人労働者は約182万人に上ります。

そのうち、外国人運転手の人数は約6.4万人であり、全体の2.9%にとどまっています(2024年時点)。

この数字からも、運転手として働く外国人の割合はまだ少なく、タクシー業界や貨物輸送業界などの多くの現場で、外国人労働力の活用が十分に進んでいないことがわかります。

今後、制度変更や受入れ基準の緩和により、外国人ドライバーの比率が少しずつ増加していく可能性があります。

外国人運転手の就労が少ない理由

外国人が日本で運転手として働くのが難しい理由として、まず挙げられるのが在留資格の問題です。

現在でも運転業務に特化した在留資格は整備段階にあり、法令上の要件が就労を制限しているケースがあります。

また、日本語能力試験の受験や第一種運転免許・第二種運転免許の取得も大きなハードルです。

これには、時間的・金銭的負担や語学力の壁も関わってきます。

さらに日本の労働環境においては、長時間労働や賃金水準、生活支援の不足などが障壁となり、就労を諦める外国人も少なくありません。

外国人運転手が増加するのか?

国土交通省は2024年に続き、2025年も引き続きドライバー不足への対策を強化しています。

その一環として、特定技能の新職種に「運転手」を加える動きが本格化しています。

これにより、貨物自動車運送事業や一般乗合旅客自動車運送事業においても、外国人がよりスムーズに働ける仕組みが整いつつあります。

ただし、運転免許取得の課題や言語面での対応、職場内での安全指導の体制構築といった課題は依然として存在しています。

今後は、行政書士や関連団体などがサポートに入りながら手続きや相談体制の充実を図ることで、外国人運転手の増加が現実的なものになっていく可能性があります。

外国人を雇うためには?

日本で外国人を雇用する際には、関係する制度や手続きをしっかり把握し、適切なフローに沿って進める必要があります。

特に2025年現在、外国人労働者の受け入れに関する法制度は年々整備が進んでおり、受け入れ企業(=事業者)にとっての責任や確認事項も増えています。

ここでは、外国人を雇用するための具体的な方法と流れについて、わかりやすく解説します。

雇う方法

外国人労働者を雇用する際にまず必要なのは、その方が日本で合法的に就労できる在留資格を持っているかどうかの確認です。

これは就労資格証明書や在留カードを通じて確認できます。

これを怠ると、雇用主側に罰則が科される可能性もあるため、十分に注意が必要です。

確認すべきポイントとして、以下のような点が挙げられます。

・在留資格の種類(特定技能、技術・人文知識・国際業務、技能実習など)

・活動可能な業務内容

・在留期間の有効期限

・資格外活動許可の有無(アルバイト等)

雇用前にこれらの内容をしっかりと確認し、必要に応じて行政書士などの専門家にサポートを依頼するのも有効です。

契約前には、労働条件通知書や契約書を用意し、賃金や労働時間、休日などの雇用条件を明確に説明し、本人が納得した上で契約を結びましょう。

雇うための流れ

外国人労働者を雇うための基本的な流れは以下の6ステップで進めます。

ステップ① 求人募集をする

求人サイトや人材紹介サービス、外国人支援団体、SNSなどを通じて、必要なスキルや語学力を持った人材を探します。

すでに外国人を雇用している場合は、紹介による登録も有効です。

複数人の採用を想定している場合は、特定技能外国人の登録支援機関と提携することで、円滑な募集が進めやすくなります。

ステップ② 在留資格の確認

候補者の在留カードを確認し、就労が可能な資格か、活動内容が受け入れ予定の業務に合致しているかを確認します。

範囲外の活動をさせることは違法となり受け入れ側にもリスクが生じるため、必ず確認が必要です。

また、特定技能のように、制度に基づいた「認定」や「登録」が必要なケースもあるため、就労前に必要な書類を揃えましょう。

ステップ③ 選考プロセスの実施

履歴書や職務経歴書の確認に加え、面接では言語能力や職務適性、文化的な適応力などを評価します。

業種によっては、日本語能力試験(JLPT)のレベルを採用基準とする企業も多くなっています。

この段階で、候補者が業務に対して意欲的かどうか、企業文化になじみやすいかなども判断しましょう。

ステップ④ 雇用契約を結ぶ

選考が完了したら内定を通知し、正式に雇用契約を締結します。

契約書は、日本語と母国語の二言語表記にしておくと、誤解が生じにくくなります。

労働条件の中には、社会保険の加入状況や福利厚生、就業規則なども記載し、十分に理解を得るようにしましょう。

ステップ⑤ ビザ申請のサポート

在留資格を持っていない外国人を採用する場合は、認定証明書交付申請などの手続きを通じて、適切なビザ申請のサポートが必要です。

海外からの新規採用者は特に準備に時間がかかるため、入社時期から逆算して早めの対応が求められます。

行政手続きには、出入国在留管理庁への申請書類の提出、雇用予定企業の情報や事業内容の証明も必要となるため、事前に準備する資料のリストアップを行っておくと安心です。

ステップ⑥ 入社に向けた準備

入社が決定したら、会社のルールや勤務形態、就業時間、制服の着用ルールなどを説明するオリエンテーションを実施します。

初めて日本で働く外国人労働者にとっては、職場環境の理解を深める貴重な機会になります。

また、安全衛生教育や業務マニュアルの説明を行うことで、早期の業務定着にもつながります。

雇用状況の申請

外国人労働者を新たに雇用した際には、厚生労働省が定める外国人雇用状況報告制度に基づき、ハローワークへの届出が義務付けられています。

これは雇用時だけでなく、離職時にも必要です。

この報告には、雇用した外国人の氏名、在留資格、在留期間、業務内容などを記載し、所定の届出様式で行います。

届出を怠ると企業に対して罰金等の行政処分が下されることもあるため、雇用主は管理体制の整備を怠らないよう注意が必要です。

参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」

外国人が運転手という仕事を探す方法

「日本で運転手として働きたいと思っているけれど、どうやって仕事を探せばよいのかわからない」と悩む外国人労働者も多いかもしれません。

とくに運送業界や旅客運送業において、必要な資格や基準、言語の壁、在留資格の要件などをクリアすることが必要なため情報収集が重要となります。

ここでは、外国人が運転手として日本で働くための仕事探しの方法を解説します。

2025年現在では、国や地方自治体、企業、支援団体などが外国人向けにさまざまな就労支援を行っており、選択肢が増えています。

ハローワークで探す

ハローワークは日本全国に設置されている公的な就職支援機関であり、外国人向けのサポート体制も整っています。

専用の窓口や多言語対応の相談員がいるため、初めて仕事を探す外国人にも安心して利用できます。

求人検索の際には運転者としての雇用が可能な在留資格かどうかも相談でき、必要な登録支援制度や特定活動ビザの要件についてもアドバイスを受けることができます。

また、ハローワークでは就職活動に役立つ日本語講座や履歴書作成講座、面接対策セミナーなども実施されており、職場環境に適応する力を身につけることができます。

さらに求人情報だけでなく、外国人のための生活支援窓口なども併設している場合があるため、地域密着型の情報収集が可能です。

求人サイトで探す

インターネットを使えば、自宅にいながらさまざまな求人を検索できます。

とくに、外国人歓迎や特定技能対応などのキーワードで絞り込みができる求人サイトは多数あります。

例えば、外国人向けに運営されている求人ポータルでは、運送業界の免許要件や就労ビザの種類別に求人を分類していることもあり、自分に合った仕事を見つけやすくなっています。

また、SNSや外国人向けのコミュニティに参加することで、同じ境遇の人から就職活動の体験談や、必要な書類・手続き情報を得られることもあります。

FacebookやX(旧Twitter)、LINEオープンチャットなどのグループでは、行政書士のサポート情報がシェアされていることもあります。

このようなオンラインツールを活用することで、より多くの情報を効率的に集めることができ、就職までの道のりがスムーズになるでしょう。

運転ドットコムで求人を検索する

「運転ドットコム」は、運転手に特化した求人情報サイトであり、外国人労働者にも対応した案件が多く掲載されています。

掲載企業の多くは、特定技能制度や登録支援制度に対応しており、受け入れ実績があるため、安心して応募できる点が特徴です。

サイト上には、企業担当者からのメッセージや職場紹介動画が掲載されていることもあり、応募前から会社の雰囲気をつかむことができます。

外国人応募者向けのQ&Aコーナーや、応募時に必要な書類チェックリストも用意されているため、準備段階からスムーズに進められます。

さらに特定の求人には「外国人運転手歓迎」や「第二種運転免許サポート制度あり」などの表記もあり、自分のスキルや免許取得状況に応じた検索がしやすくなっています。

初めて運転手の仕事に挑戦する外国人の方にも親しみやすく、登録方法もシンプルなため、まずは一度サイトを覗いてみるのも良いでしょう。

現役外国人運転手に聞いた!体験談

これから日本で運転手として働きたいと考えている外国人の方にとって、実際の職場ではどのような経験ができるのかは非常に気になるポイントです。

運送業界や旅客サービス業において、在留資格の取得や運転免許の取得、職場での受け入れ体制など、不安に思う点も多いかもしれません。

ここでは実際に日本で運転手として働いている現役の外国人運転者の方々にインタビューし、職場環境や文化への適応、運行業務でのエピソードなどについて体験談を紹介します。

~ケース①~ Mさん/女性/勤務歴5年目

アメリカから日本に移住し、現在は観光地を巡る運転業務に従事しているMさん。

来日当初は交通ルールの違いや日本独自の道路構造に戸惑ったそうですが、運転業務の研修制度を活用し、徐々に慣れていったとのことです。

「最初は不安でしたが、受け入れ先の事業者が親切に制度やルールを教えてくれたことで安心できました。

今では1人で任される運行も増え、自信を持って働けるようになりました。」

Mさんは、職場のサポート体制に助けられながら、日本語の上達も含めて日々成長を感じているそうです。

~ケース②~ Yさん/男性/勤務歴3年目

Yさんは日本での就労を目指して、特定活動ビザから「特定技能1号」への切り替えを経て、観光バス運転手としてのキャリアをスタートさせました。

免許取得のための学科と実技試験は難しかったものの、指導者の支援で乗り越えたそうです。

「四季やお祭りなど、日本の文化をバスから体験できることがとても楽しいです。

今では、お客様と積極的に会話を楽しみながら、観光案内もできるようになりました。」

観光業の一翼を担いながら、地域の魅力を発信する立場としてもやりがいを感じていると語ってくれました。

~ケース③~ Hさん/男性/勤務歴10年目

タクシー業界で活躍するHさんは、来日当初から運転手を目指し、第二種運転免許を取得して就職したそうです。

道路や地理、接客マナーなど学ぶことが多かったと言いますが、10年間の経験の中で自然とスキルが身についたとのことです。

「お客様との会話から日本語を覚えることができ、地理にも詳しくなりました。

今では外国人観光客にも日本語・英語で対応できるようになり、国際都市・東京で働いていることに誇りを感じます。」

Hさんはまた、安全運転管理や車両点検といったタクシー運行業務に欠かせない仕事も日々こなしており、運転者としての責任をしっかり果たしています。

タクシードライバーに向いている人とは?適性や性格を紹介します

まとめ

2025年現在、ドライバー不足は日本の運送業界や旅客運行事業において依然として深刻な課題となっています。

こうした中で、特定技能制度に「運転手」が追加されることが検討されており、新たな外国人運転者の受け入れ体制の整備が求められています。

外国人を運転手として雇用する際には、日本の自動車免許の取得や日本語能力、生活面での適応といった課題が残されています。

しかしそれらを制度面の支援や職場内での研修・指導体制の充実によってカバーすることができれば、人手不足の緩和策として非常に有効な手段となるでしょう。

また、外国人運転手を雇用することで、企業においても多様性のある職場環境が生まれ、グローバルな視点や国際対応力の向上といった副次的なメリットも期待されます。

特に観光業界や都市部のタクシー業界では、外国語対応が可能な運転者の存在が、利用者満足度の向上につながる可能性もあります。

その一方で外国人を雇用する企業側には、在留資格の確認や認定・登録手続きの実施、ハローワークへの申請など、守るべきルールや制度が複数存在します。

雇用前には、行政書士や登録支援機関と連携し、必要な書類や受け入れ基準を満たす対応を整えておくことが重要です。

今後外国人運転手の受け入れがよりスムーズに進むよう、企業はあらかじめ雇用方法や制度の理解を深め、準備を進めておくことをおすすめします。