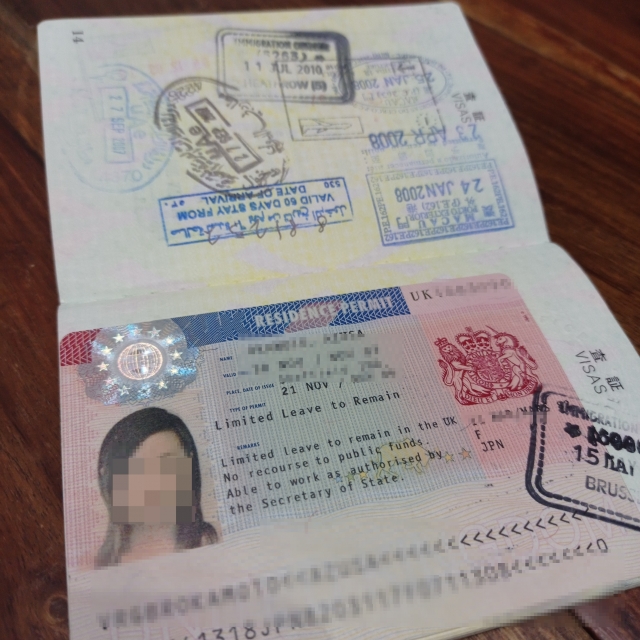

特定技能として、外国人が日本国内で働く場合、在留資格が必要です。

在留資格に関しては様々なルールが決められていることから、

ルールに基づいて申請手続き等把握しておかなければなりません。

本記事では、在留資格特定技能の期間と取得条件、

申請手続き方法や注意点について、詳しく解説します。

特定技能の在留資格とは

特定技能の在留資格についてみていきましょう。

特定技能の概要

特定技能とは、日本人の人材不足を補うために設置された在留資格です。

著しく労働者不足が発生している業種・職種で、

外国人を正社員として採用するため2019年4月に設置されました。

特定技能の資格を有するためには、最低限の知識と日本語力が必要ですが、

特定技能の資格を持った外国人は急増しており、

2024年6月末時点で25万人を超えました。

国内でも特定技能外国人の採用を検討している会社が増えているのです。

特定技能の対象者

特定技能の対象者は専門性や技能を有する外国人が対象となっています。

特定技能には、以下のように「1号」と「2号」の種別があり、

特定技能1号を5年修了すると2号に移行することができ、

永続的に雇用することができます。

|

|

1号 |

2号 |

|

スキルレベル |

基本的業務を担う |

より高度な専門技術が必要 |

|

試験 |

基礎的な試験に合格 |

実務試験と専門試験に合格 |

|

求められる能力 |

即戦力としての基礎的能力 |

専門的な技術力 |

ただ、特定技能の自動車運送業に関しては1号しか認められていないため、

通算で最大5年までしか雇うことができませんので注意が必要です。

特定技能の種類の違いには、以下のようなものがあります。

特定技能の職種

特定技能の分野・職種は、以下の通りです。

|

①建設 |

⑨外食業 |

|

②造船・舶用工業 |

⑩素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |

|

③自動車整備 |

⑪介護 |

|

④航空 |

⑫ビルクリーニング |

|

⑤宿泊 |

⑬自動車運送業 |

|

⑥農業 |

⑭鉄道 |

|

⑦漁業 |

⑮林業 |

|

⑧飲食料品製造業 |

⑯木材産業 |

特定技能でドライバーを採用する場合は、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、

合わせて参考になさってください。

特定技能でドライバーを採用する際の完全ガイド│採用条件や手続きの流れ、注意点も紹介

特定技能の在留資格取得条件

特定技能の在留資格取得条件についてみていきましょう。

~条件①~特定技能評価試験について

特定技能評価試験とは、外国人特定技能に対して国が定める基準に基づき、

日本語能力と技能のレベルを評価する試験です。

試験は、日本語能力試験と技能評価試験の2種類になります。

~条件②~日本語能力要件

日本語能力要件と仕事をする上で必要な日本語の理解と、

コミュニケーション能力を証明することです。

JLPTのN4レベル、またはJFT-BasicのA2レベルに合格することで、

業務に支障をきたさない日本語能力を有しているといえます。

~条件③~健康状態の基準

健康状態が良好であることに示すために、就労前に健康診断を受けなければなりません。

検査項目は、胸部X線検査、血液検査、尿検査、身長・体重測定など、

厚生労働省が定めるものを受けましょう。

技能実習からの移行条件

技能実習から特定技能を移行する条件には、以下のようなものがあります。

|

|

移行条件 |

|

1 |

技能実習2号が修了していること |

|

2 |

技能実習の職種・作業と、特定技能1号の業種が関連していること |

|

3 |

技能検定(基礎級)および日本語能力A1相当以上の試験に合格していること |

|

4 |

就労している分野と同一分野内であること |

|

5 |

受け入れ企業において、就労した期間が1年以上経過していること |

厳しい条件ではありますが、特定技能への道が開かれているのです。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間についてみていきましょう。

在留期間の詳細

在留期間は、以下のように、特定技能1号・2号によって異なります。

|

|

在留期間 |

|

特定技能1号 |

上限が通算5年まで |

|

特定技能2号 |

上限がなく、3年、1年、または6ヶ月ごとに更新が可能 |

更新条件と手続き

特定技能の在留期間の更新条件として、前回の申請時に誓約書を提出している場合、

制約の内容が履行されていなければなりません。

また外国人を雇用している企業側には定期的な届け出、

支援業務などの義務があることから、

それらが不十分であると更新が不許可になる可能性もあります。

更新の期間については、在留期間が満了する日の3ヶ月前から申請可能です。

在留期間の延長の可能性

特定技能1号に関しては、在留期間が通算で最大5年と定められています。

在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月ごとのいずれかとなりますが

、期間の延長を行なうと最大5年まで在留可能です。

特定技能2号への変更について

特定技能1号から2号へ変更するためには、

特定技能1号で実務経験を積んだ後に、特定技能2号へ移行できます。

特定技能2号は、求められる実務経験の分野により、

取得要件や試験内容が異なりますのでご注意ください。

特定技能1号・2号の違いについては、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、

合わせて参考になさってください。

特定技能1号と2号の違いを徹底解説│2号への切り替えした場合のメリットや費用、補助金についても紹介

在留資格期限の注意事項

在留資格期限の注意事項についてみていきましょう。

不法滞在になる

前述のように、更新手続きタイミングは、満了日の3か月前からです。

期限内に更新手続きを行なわなければ、

不法滞在とみなされる可能性が出てきますので注意してください。

故意に遅れての更新手続きは認められない

更新手続きをしている際に、書類不備等があり、

故意ではない形で在留期間を超えてしまう場合があります。

在留期間更新の手続き中なのであれば、2ヶ月間の猶予を与えられますが、

故意に遅れて更新申請を行なった場合は

更新が認められない場合がありますので注意しましょう。

特定技能の手続き方法

特定技能の手続き方法についてみていきましょう。

手続きに必要な書類

まず、必要書類についてご紹介します。

特定技能1号の必要書類

特定技能1号の必要書類は以下の通りです。

|

必要書類 |

留意事項 |

|

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |

外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |

|

在留資格変更許可申請書 |

※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |

|

特定技能外国人の報酬に関する説明書 |

第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |

|

特定技能雇用契約書の写し |

申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |

|

雇用条件書の写し |

|

|

賃金の支払 |

|

|

雇用の経緯に係る説明書 |

第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |

|

徴収費用の説明書 |

第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |

|

健康診断個人票 |

病院発行の様式でも差し支えないが、 受診項目は参考様式に記載のものが含ま れていることが必要 外国語で作成されている場合は、日本 語訳を添付 |

|

受診者の申告書 |

- |

|

申請人の個人住民税の課税証明書 |

1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |

|

申請人の住民税の納税証明書 |

|

|

申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |

複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |

|

申請人の国民健康保険被保険者証の写し |

申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |

|

申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |

|

|

次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |

申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |

|

前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |

前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |

|

公的義務履行に関する誓約書 |

- |

|

1号特定技能外国人支援計画書 |

申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |

|

登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |

- |

|

二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |

対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベ トナム(令和4年3月現在) |

出典:法務省「特定技能1号」に係る提出書類一覧表」参照

特定技能2号の必要書類

特定技能2号の必要書類は、以下のようになっています。

|

必要書類 |

留意事項 |

|

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |

外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |

|

在留資格変更許可申請書 |

※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |

|

特定技能外国人の報酬に関する説明書 |

第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |

|

特定技能雇用契約書の写し |

申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |

|

雇用条件書の写し |

|

|

賃金の支払 |

|

|

申請人の個人住民税の課税証明書 |

1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |

|

申請人の住民税の納税証明書 |

|

|

申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |

複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |

|

申請人の国民健康保険被保険者証の写し |

申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |

|

申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |

|

|

次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |

申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |

|

前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |

前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |

|

公的義務履行に関する誓約書 |

- |

出典:法務省「「特定技能2号」に係る提出書類一覧表」参照

手続きの流れ

在留資格の更新手続きは、以下の流れで行ないます。

必要書類の準備

必要書類については上記にまとめてありますので、参考になさってください。

必要書類の提出

必要書類が揃えば、管轄の出入国在留管理局に提出しましょう。

審査・通知

新車は出入国在留管理局で行なわれ、およそ2週間から1ヶ月の期間がかかります。

審査に問題なければ、通知のハガキが自宅に届きますので確認してください。

在留カードの受け取り

在留カードができれば出、入国在留管理局で受け取りましょう。

申請場所と方法

更新申請場所は、管轄の出入国在留管理局になります。

必要書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできますので、

印刷して書類の作成をしましょう。

郵送での書類の提出は受付してくれませんのでご注意ください。

申請費用と時間

特定技能1号取得にかかる費用は以下の通りです。

|

費用 |

金額 |

|

在留資格申請費用 |

10~20万円程度 |

|

事前ガイダンス等 |

1.5~4万円程度 |

|

支援委託費用 |

1名あたり2~4万円/月程度 |

|

在留資格更新費用 |

4~8万円程度 |

|

健康診断費用 |

5千円~1万円程度 |

在留資格申請や更新手続きを、

登録支援機関や行政書士等に依頼する場合、別途費用が必要です。

健康診断については、就職前は外国人が負担、

就職後は企業側が全額負担となります。

さらに、特定技能2号取得にかかる費用として、各分野の試験を受ける際の、

以下の受験料が必要です。

|

分野 |

金額 |

|

自動車整備業 |

4.800円 |

|

宿泊業 |

15,000円 |

|

漁業 |

15,000円 |

|

造船・舶用工業(溶接) |

96,800円 |

|

ビルクリーニング |

16,500円 |

|

農業 |

15,000円 |

上記以外に、合格証明書交付手数料が必要ですが、各分野の交付手数料が異なります

手続きの際の注意点

在留資格の更新手続きの際の注意点についてご紹介します。

不備なく書類を用意する

必要書類は、不備なく作成することが大切です。

通常、審査期間は2週間から1ヶ月程度ですが、

書類に不備があると審査期間が長くなる場合があったり、

不許可になる可能性も出てきます。

万が一、審査結果が不許可の場合は、出入国在留管理局に理由を確認し、

必要に応じて再申請を行なってください。

企業側が更新手続きをサポートする

在留資格の更新手続きは、企業側が更新手続きをサポートする責任があります。

外国人本人および企業側が手続きに不安を感じる場合は、

行政書士に相談するのも一つです。

特定技能以外の在留資格の種類

特定技能以外の在留資格の種類についてみていきましょう。

技能実習資格

技能実習の在留資格は、外国人労働者が日本の企業で、

一定の技術を得るために与えられる資格です。

在留資格は、技能実習1号・2号・3号の3つが設けられており、

入国後、年収と習得レベルによって資格が区分されています。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、専門的な職業に就くために必要な在留資格です。

在留資格に関しては、必要書類の内容や会社の安定性などが考慮され、

入国管理局が総合的に判断した結果、期間が決定します。

高度専門職

高度専門職は、「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」

「高度経営・管理分野」の3つにおいて

優秀な能力を持つ外国人向けの在留資格です。

一般の在留資格と比較すると、優遇措置を受けることができます。

留学資格

留学資格は、外国人が日本の教育機関に入学し、

勉学に励むことを目的として滞在するための在留資格です。

その性質からアルバイトなどで終了する時間に上限が設けられるなどの制約があります。

家族滞在資格

家族滞在資格は、就労目的で日本に滞在している外国人の配偶者・子供が

取得できる在留資格です。

家族滞在資格では、原則として日本国内での就労は認められていませんが、

資格外活動許可を得ることで働くことも可能です。

まとめ

在留資格特定技能の期間と取得条件、申請手続き方法や注意点について、

ご理解深まりましたでしょうか。

日本で特定技能として働くためには、適切な在留資格をもっていなければなりません。

必要書類等、丁寧に作成した上で提出することで、

在留資格の更新が認められるでしょう。

本記事を参考に、在留資格特定技能について知っていただければ幸いです。