トラック運転手という職業は、どうしても長時間労働になりやすい傾向があります。

荷主からの要求や交通状況、配送スケジュールの影響などにより、勤務時間が不規則になったり、拘束時間が延びたりするケースも少なくありません。

日本国内では、労働基準法第32条によって労働時間の上限が定められており、1日8時間・週40時間を超えて労働させることは原則として禁止されています。

しかしながら、実際の現場ではこの規定が順守されていない運送会社も一定数存在しているのが実情です。

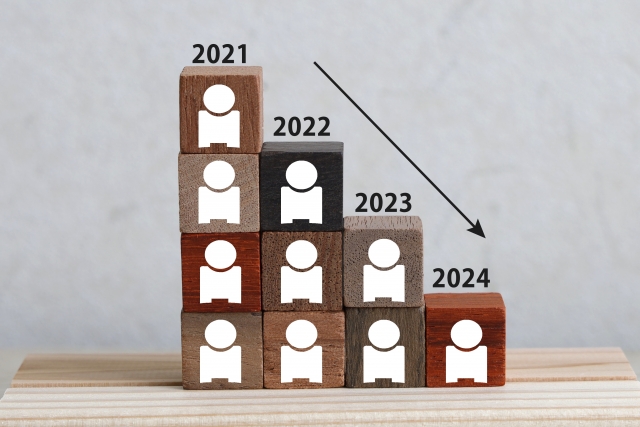

そこで本記事では、トラック運転手の労働時間の実態を明らかにするとともに、2024年から本格的に影響を及ぼすとされている「時間外労働の上限規制」による“2024年問題”についても詳しく解説いたします。

この規制がもたらす変化や業界への影響について、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

トラック運転手の労働時間ってどのくらい?

高速道路や幹線道路では、昼夜を問わず大型トラックが行き交う様子を日常的に目にします。

こうした姿からもわかるように、トラック運転手は国内物流を支える極めて重要な役割を担っている職業です。

ただその一方で、「労働時間が長い」「過酷な働き方」といったイメージを持たれがちなのも事実です。

実際に働いているドライバーの勤務実態はどうなっているのでしょうか。

法律で決まっているトラック運転手の労働時間

日本では労働基準法第32条により、1日8時間・1週間で40時間の労働時間を定めており、法律によって定められている労働時間であることから「法定労働時間」とよばれます。

これに対して、会社の就業規則等で定めた労働時間を「所定労働時間」といい、法定労働時間内で労働時間を定めることが可能です。

労働基準法第36条では

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」

としています。

企業がそれを超えて従業員に働かせる場合は、労働者の過半数代表と「36協定(さぶろくきょうてい)」を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

この協定があって初めて、時間外労働や休日労働が法的に認められる仕組みです。

さらに、2019年に施行された「働き方改革関連法」により、36協定にも上限が設けられました。

- 原則として、時間外労働は月45時間、年360時間まで

- 特別な事情がある場合でも、年720時間以内

- 1カ月の時間外労働(休日含む)は100時間未満

- 2カ月以上の平均で時間外労働は80時間以内

- これらを超過できるのは年間6カ月まで

この法改正により、長時間労働の抑制がより強く求められるようになりました。

ただし、トラック運転手は「自動車運転者」に分類されるため、上記の基準とは異なる特例が長らく適用されていました。

この特例措置は2024年3月末まで有効で、以下のような労働条件が認められていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これらの特例は、運送業という特殊な業務の特性を考慮したものではありましたが、ドライバーの長時間拘束や健康リスクの増大といった問題も生じていました。

2024年4月以降の変更点と2025年現在の影響

2024年4月1日より、トラック運転手への時間外労働の上限規制がついに適用されました。

これにより、上記の特例は廃止され、一般の労働者と同様の上限(年720時間、月100時間未満、平均80時間以内)が適用されています。

この法改正により、運送会社各社は運行計画の見直しや運転手の増員、運行ルートの短縮など、抜本的な業務改革を迫られるようになりました。

働くドライバーにとっては労働環境の改善が期待される一方で、人手不足の深刻化や配送遅延の懸念も広がっています。

現時点では、法改正後の影響がより鮮明になりつつあり、転職希望者にとっても労働条件の変化を正確に把握することが重要となっています。

以下でも紹介しますが、下記の記事では2024年に適用される新しい労働基準法について記載していますので、合わせてご覧ください。

トラック運転手の労働基準法ってどんな感じ?2024年問題で何が変わるのか?罰則例や体験談も紹介!

実際に働いている人の労働時間

厚生労働省・国土交通省によるドライバーの労働時間の実態(平成27年7月実績)によれば、トラックドライバーの1カ月あたりの平均労働時間は200時間以上と報告されています。

仕事内容によって差はありますが、日帰り配送を中心とする短距離ドライバーよりも、車中泊を伴う中距離・長距離ドライバーの方が拘束時間が長くなる傾向があります。

月に22日勤務するとすれば、1日あたり9時間を超える労働となることも珍しくありません。

2025年現在では、法改正の影響により拘束時間の上限が厳格に適用されてはいるものの、依然として配送現場では慢性的な人手不足が続いており、労働時間が改善しきれていない地域や企業も存在します。

今後は、適正な労働時間管理ができている会社かどうかを見極めることが、ドライバーとしての転職活動において非常に重要なポイントとなるでしょう。

2024年問題で何が変わる?労働時間は?

最近ではニュースやインターネットで「2024年問題」という言葉を耳にする機会が増えました。

この2024年問題とは、主にトラック運転手の労働環境の見直しを目的とした法改正に関するもので、時間外労働に上限が設けられることによって働き方が大きく変化する点が注目されています。

ここでは、2024年問題の背景と内容、そして具体的にどのように労働時間が変わったのかについて、2025年7月現在の視点から整理してご紹介します。

2024年問題って?

2019年末に新型コロナウイルス感染症が世界中に広がったことで、私たちの生活は大きく変わりました。

自宅で過ごす時間が増え、インターネット通販や宅配サービスへの依存度が高まった結果、物流業界の重要性がこれまで以上に認識されるようになりました。

一方で、以前から過酷だといわれていたトラック運転手の労働環境は、ドライバー不足に拍車がかかる形でさらに厳しさを増していったのです。

こうした現状を受けて、2024年4月1日よりトラック運転手に対する時間外労働の上限が年間960時間に制限されることになりました。

これにより、1人の運転手が運べる荷物の量が減少し、運送会社の売上にも直接影響が及びます。

その結果、以下のようなさまざまな課題が生じています。

・運送会社の収益が減少する

・コスト増加により運賃の値上げが必要になる

・残業代の減少によりドライバーの給与が下がる

・離職や転職を考える運転手が増える

このように労働時間の制限が業界全体に与える影響が大きく、多方面に波及している問題が「2024年問題」と呼ばれています。

労働時間がどのように変わるのか

改正前、つまり2024年3月31日までは、トラック運転手の時間外労働に明確な上限が設けられていませんでした。

そのため、年960時間を超える残業が常態化していたとして行政指導を受ける可能性はあっても、法的な罰則は課されない状況でした。

しかし2024年4月1日からは、働き方改革関連法の一環として、トラック運転手にも時間外労働の年間上限960時間が適用されるようになりました。

これにより、拘束時間や休息時間などにも細かい制限が設けられ、働き方が法的に大きく見直されたのです。

2024年以降はどうなる?

2024年4月1日以降、働き方改革関連法に基づき、トラック運転手の時間外労働が年960時間以内に制限されることで、以下の内容になります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現在の状況と今後の課題

2025年7月時点ではこれらの新ルールが完全に施行され、現場への影響が現れています。

業界では人員の補充や業務の効率化が求められ、荷主との契約見直しやデジタルツールの導入も進められています。

一方で、収入の減少を懸念して転職を考えるドライバーも増えており、ドライバー確保や育成に課題を抱える企業も少なくありません。

2024年問題は一時的な出来事ではなく、中長期的な視点で物流の在り方や労働環境を見直す契機ともいえます。

企業にとっても働く人にとっても、持続可能な環境づくりが今後ますます重要になっていくでしょう。

詳しい内容は、「【労働者向け】ドライバーの残業時間は、どう変わる?2024年の改正を解説-勝浦総合法律事務所」にて解説されています。

労働時間が長い!より良い労働時間を求めるなら転職もあり?

ここまでの記事では、トラック運転手の労働時間に関する制度変更や2024年以降のルールについてご紹介してきました。

実際に中距離や長距離のトラックドライバーとして働かれている方の中には、長い労働時間に悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もし「今の働き方では体力的にきつい」「家族との時間が取れない」といったお悩みがある場合、より良い労働環境を求めて転職を検討することも1つの方法です。

ここでは、トラックドライバーとしての転職活動に役立つポイントをご紹介します。

より良い転職先を見つけるためのポイント

1. 求人を出している運送会社の情報を調べる

まずは、応募を検討している運送会社がどのような方針や実績を持っているかを確認しましょう。

インターネットで会社名を検索すれば、企業のホームページはもちろん、求人サイトや口コミ情報なども閲覧できます。

中でも、「労働時間が長い」「残業が多い」などの評判が見られる会社には注意が必要です。

ただし、ネット上の情報は個人の感想に基づいている場合もありますので、信頼性は見極めつつ参考にする程度にとどめるとよいでしょう。

公式サイトでは、会社の理念・事業内容・福利厚生の記載があることが多いため、自分の希望に合っているかを確認しておくと安心です。

2. 雇用形態をしっかり確認する

トラックドライバーの雇用形態には、正社員のほか、契約社員、アルバイト、さらには完全委託制といった形態もあります。

雇用形態によって受けられる待遇や労働時間の安定性が大きく異なります。

たとえば正社員であれば、賞与や退職金、社会保険、各種手当などが支給される場合が多く、長期的に安定した働き方が可能です。

一方で、完全委託制の場合はガソリン代や保険料などを自己負担する必要があり、実質的な収入が想定よりも少なくなる可能性もあります。

また、1日の拘束時間がどれくらいか、残業は月に何時間程度かといった具体的な勤務条件についても、面接や求人票でしっかり確認することが大切です。

3. 給料・ボーナスの内訳を確認する

運送業界では、基本給の中に一定時間分の残業代(固定残業代)が含まれている場合が多く見受けられます。

そのため、提示されている給与額に、どの程度の残業代が含まれているのかを事前に明確にしておかないと、働いた分の時間外手当が正しく支払われていないと感じてしまうこともあります。

近年では法改正の影響もあり労務管理をしっかり行っている企業が増えてきていますが、お金に関する条件は曖昧にせず、納得できる形で確認することが重要です。

実際に転職した人の体験談を紹介!

これまでトラック運転手として働いてこられた方の中には、「労働時間が長すぎる」「拘束時間が厳しくて体が持たない」などの理由で転職を考えた方も少なくありません。

ここでは、実際に転職を経験した現役ドライバーの方々の体験談をご紹介します。

労働環境の違いや転職後の満足度など、リアルな声を参考にしてみてください。

~ケース①~ Aさん/運転歴28年/40代/男性

Aさんはこれまで複数の運送会社で勤務経験があり、転職のきっかけには「待遇への不満」「仕事内容の急な変化」「会社の経営悪化」など、さまざまな事情があったそうです。

いくつかの会社を経験する中で、「待遇面はそれほど大差ないが、労働環境や拘束時間には大きな違いがある」と感じたとのこと。中でも中小の運送会社では、労働時間が非常に長いうえに退職金制度がなかったり、万が一の事故やケガの際に収入がなくなる不安もあったそうです。

現在は比較的大手の運送会社に勤務しており、給料・福利厚生・労働時間・休日などのバランスが良く、安心して働けていると話してくださいました。

「長く働くなら、何よりも安定した労働条件が大切」と実感しているそうです。

~ケース②~ Aさん/運転歴20年/40代/女性

Aさんは現在、旦那様が経営されている運送会社で10t車やセミトレーラーの長距離輸送を担当されています。

2泊3日の運行もあるとのことで、日々のスケジュールは決して楽ではありませんが、「自分に合った働き方ができている」と感じておられます。

以前は保険会社に勤めていましたが、労働時間の自由度や収入面を考えてドライバーへ転職されました。転職の際は他社との給料を比較検討し、より条件の良い環境を選んだそうです。

今では倉庫での待機場所や現地スタッフとの連携にも慣れてきており、1人で運転する時間と、人との関わりがある場面のバランスも心地よく、満足して働いておられます。

~ケース③~ Sさん/運転歴9年/30代/男性

Sさんはこれまでに2度の転職を経験されています。

1度目は引っ越しによる退職でしたが、「通勤距離が長いと、運転手の生活では休息時間が削られてしまう」という理由で、物理的な負担を避けるために決断されたとのことです。

2度目の転職理由は、職場との相性でした。大手運送会社に入社したものの、研修中に理不尽な叱責を受けたり、聞くべきことを十分に確認できないまま1人乗務に入ってしまったことから、ストレスが溜まり退職に至ったそうです。

現在は、夫婦で経営されている地域密着型の運送会社に勤務されており、上司との距離も近く、困ったときはすぐに相談できる環境で安心して働いておられます。

「拘束時間も以前よりは抑えられており、自分に合った職場で気持ちよく働けている」と語ってくださいました。

このように、ドライバーの労働時間や職場環境は会社によって大きく異なります。

現在の職場に不安や不満を感じている場合は、無理を続ける前に、転職という選択肢を前向きに考えてみることも大切です。

まとめ

ここまで、トラックドライバーの労働時間に関する制度や実態、転職事例など幅広くご紹介してきました。

2024年4月1日からは、働き方改革関連法に基づく改正により、トラック運転手の年間時間外労働は960時間以内に制限されるようになりました。

この変更にともない、1日の拘束時間や月ごとの上限、休息時間に関するルールも見直され、ドライバーの働き方は大きく変わりつつあります。

こうした変化は、企業側がしっかり把握すべきなのはもちろんですが、実際に現場で働くトラック運転手ご自身も内容を理解しておくことがとても重要です。

万が一、不当な長時間労働やルール違反を強いられるような場合でも、ご自身の健康と権利を守る判断ができるようになります。

もし、現在の職場で「労働時間が長い」「休みが取れない」といった不満や疑問を感じている場合には、転職を検討することもひとつの選択肢です。

実際に転職された方の体験談もご紹介しましたが、環境を変えることでより良い働き方を実現しているドライバーも多くいらっしゃいます。

ご自身に合った働き方や職場を見つけ、無理のない範囲で、安心して業務に取り組める環境を整えていきましょう。